提及水泥仿制护栏,人们往往会联想到 “千篇一律的仿石纹理、呆板的矩形造型”—— 这种刻板印象源于早期水泥护栏 “重实用、轻设计” 的定位。但事实上,随着材料技术的进步、审美需求的升级与应用场景的细分,水泥仿制护栏的设计早已突破 “单一模仿” 的局限,呈现出 “功能定制化、风格多元化、工艺精细化” 的动态演变趋势。从市政道路的防撞护栏到景区的仿木栈道护栏,从社区的防护栏杆到庭院的装饰围栏,其设计始终围绕 “场景需求” 与 “时代审美” 持续创新,早已不是 “一层不变” 的传统模样,而是成为兼顾实用功能与美学价值的 “柔性设计载体”。

一、功能设计:随场景需求动态适配,突破 “单一防护” 局限

早期水泥仿制护栏的设计核心仅为 “安全防护”,造型与结构高度同质化(如统一的 1.2 米高度、矩形立柱)。如今,随着应用场景的细分(市政、景区、社区、庭院),其功能设计开始 “按需定制”,针对不同场景的核心需求(防撞、防滑、生态融合、无障碍通行)优化结构与细节,实现 “一场景一设计” 的适配。

1. 市政道路:强化 “防撞安全” 与 “交通引导”

市政道路的水泥仿制护栏,设计核心从 “基础防护” 升级为 “主动防撞 + 交通秩序引导”:

结构强化设计:针对城市主干道、快速路等车流量大的场景,采用 “钢筋混凝土加厚结构”(立柱直径从 12cm 增至 18cm,护栏面板厚度从 8cm 增至 12cm),搭配 “弧形防撞端头”(避免车辆撞击时产生尖锐刮擦),部分护栏还内置 “反光条预埋件”(夜间反射车灯,提升辨识度),防撞等级从早期的 “C 级” 提升至 “B 级甚至 A 级”,可抵御 10 吨以下车辆的中等强度撞击;

交通分流设计:在十字路口、环岛等节点,设计 “渐变式高度护栏”(从人行道一侧的 0.8 米逐步升至车道一侧的 1.2 米),既保障行人安全,又不遮挡司机视线;部分护栏还预留 “交通标识安装位”(如嵌入限速、转向标识),将 “防护功能” 与 “交通引导功能” 融合,避免额外架设标识牌导致的道路杂乱。

某城市快速路的水泥仿制护栏,就采用了 “防撞肋条 + 反光预埋件” 的组合设计:护栏面板外侧增加 3 条纵向防撞肋条(增强抗冲击能力),内侧嵌入 LED 反光灯带(夜间自动亮起,引导车辆行驶轨迹),投入使用后,该路段的车辆刮擦事故率下降 60%,夜间行车辨识度提升 80%,彻底摆脱了传统护栏 “仅能阻挡、无法引导” 的局限。

2. 景区场景:兼顾 “生态融合” 与 “游览体验”

景区的水泥仿制护栏,设计核心从 “安全隔离” 转向 “生态融入 + 游览体验”,避免因护栏突兀破坏自然景观:

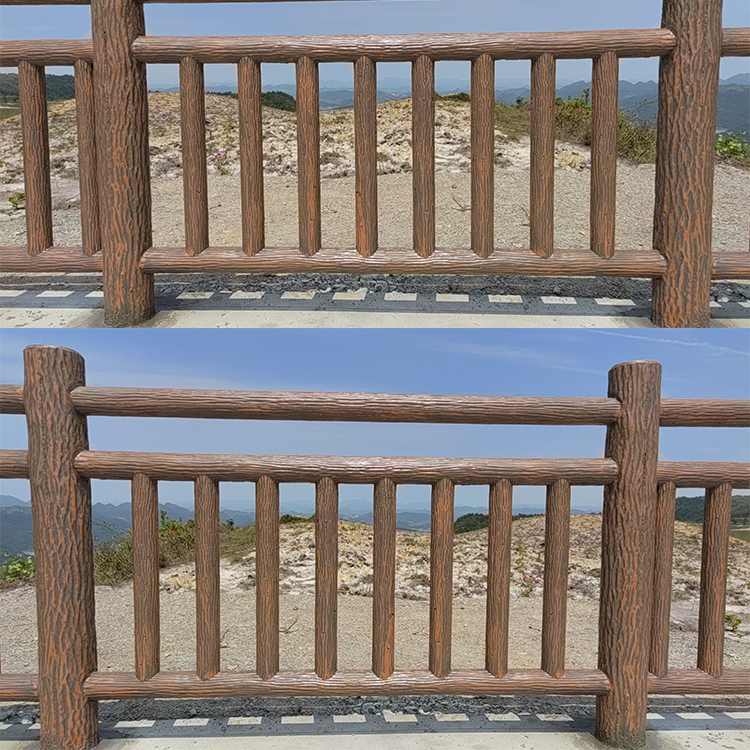

仿自然造型设计:放弃传统的 “矩形立柱”,采用 “仿树桩立柱”(表面雕刻树皮纹理,高度随地形起伏调整,从 0.8 米至 1.5 米渐变)、“仿岩石护栏”(面板模仿天然岩石的层理结构,颜色与周边山体一致),甚至 “仿藤蔓缠绕造型”(护栏立柱表面浇筑藤蔓纹理,与景区植被自然衔接),实现 “护栏即景观” 的融合效果;

游览友好设计:针对景区栈道、观景平台等场景,设计 “镂空式护栏面板”(采用菱形、圆形等镂空图案,既保障安全,又不遮挡游客视线,方便拍摄风景);部分护栏还预留 “休息座椅接口”(在护栏立柱间嵌入可折叠木质座椅,供游客临时休憩),将 “防护功能” 与 “游览服务功能” 结合。

黄山某景区的栈道护栏,就采用 “仿花岗岩纹理 + 镂空面板” 设计:护栏面板模仿当地花岗岩的灰色调与颗粒纹理,表面做防滑处理(避免游客雨天滑倒),面板中间采用圆形镂空(直径 10cm,防止儿童钻出),既不遮挡 “奇松怪石” 的景观视野,又与周边自然环境高度融合,游客反馈 “仿佛护栏是从山体中自然生长出来的,完全没有突兀感”。

二、美学风格:从 “单一仿石” 到 “多元创新”,契合时代审美趋势

早期水泥仿制护栏的美学设计局限于 “模仿天然石材”(如统一的芝麻白、芝麻黑纹理),风格单调且缺乏个性。如今,其美学设计开始 “跳出模仿、走向创新”,通过材质混搭、色彩定制、文化元素融入等方式,形成 “仿自然、新中式、工业风、极简风” 等多元风格,适配不同场景的美学定位,成为提升空间质感的 “视觉亮点”。

1. 材质混搭:打破 “纯水泥” 的质感局限

通过与金属、木材、玻璃等材质混搭,水泥仿制护栏的质感层次更加丰富,摆脱 “厚重、沉闷” 的传统印象:

水泥 + 金属:护栏立柱采用水泥材质(保证稳定性),护栏面板嵌入金属条(如黑色哑光不锈钢、古铜色铁艺),金属条勾勒出几何图案(如线条、网格、花纹),既保留水泥的坚固,又增添金属的精致感,适配 “新中式”“工业风” 场景(如社区入口、商业街护栏);

水泥 + 木材:护栏框架为水泥结构(防腐耐用),扶手或装饰部分采用实木或防腐木(如樟子松、菠萝格),木材的温润质感中和水泥的冷硬,适配 “田园风”“日式庭院” 场景(如别墅庭院、景区休息区护栏);

水泥 + 玻璃:护栏立柱与底座为水泥材质,中间采用钢化玻璃面板(透明或磨砂),玻璃的通透感让护栏 “视觉轻量化”,适配 “极简风”“现代风” 场景(如高层阳台、城市景观台护栏)。

某高端社区的庭院护栏,就采用 “水泥立柱 + 古铜色铁艺 + 钢化玻璃” 的混搭设计:水泥立柱表面做 “仿水磨石” 处理(白色基底嵌入彩色碎石,呈现细腻质感),立柱之间连接古铜色铁艺花纹(简约的缠枝莲图案),中间嵌入磨砂玻璃(防止窥探隐私),整体风格既典雅又现代,与社区的 “新中式” 建筑风格完美契合,成为社区景观的 “点睛之笔”。

2. 文化元素:融入地域特色,传递文化内涵

将地域文化、历史符号融入设计,让水泥仿制护栏从 “功能性产品” 升级为 “文化载体”,增强场景的文化认同感:

市政场景:在历史文化名城的老街区,护栏设计融入当地历史元素(如西安的护栏雕刻兵马俑纹样、苏州的护栏模仿园林花窗造型);

景区场景:在文化景区(如古镇、寺庙),护栏设计呼应景区主题(如古镇护栏雕刻传统榫卯结构、寺庙护栏采用佛教符号 “莲花” 纹样);

社区场景:在具有地域特色的社区,护栏融入当地民俗元素(如南方水乡社区的护栏雕刻水波纹理、北方剪纸之乡的护栏模仿剪纸图案)。

平遥古城的市政道路护栏,就深度融入 “晋商文化” 元素:护栏立柱模仿古城墙的青砖纹理(水泥浇筑后做仿古处理),护栏面板雕刻 “晋商票号” 的传统钱纹图案(圆形方孔造型),颜色采用古城特有的 “青灰色”,既保障了古城街道的交通安全,又通过护栏设计强化了 “晋商故里” 的文化氛围,成为游客打卡的 “隐形景点”。

三、技术工艺:革新生产与施工,赋能设计落地

水泥仿制护栏设计的迭代,离不开技术工艺的支撑。从传统的 “现场浇筑” 到现代的 “预制装配”,从 “手工雕刻” 到 “模具精细化”,工艺革新不仅提升了护栏的品质稳定性,更让复杂的设计(如精细纹理、异形结构)得以实现,为设计创新提供了 “技术底气”。

1. 预制装配工艺:实现 “精细化设计 + 高效施工”

早期水泥护栏多采用 “现场浇筑” 工艺(现场支模、浇筑、养护),受施工环境影响大(如雨天易影响强度、人工操作导致纹理不均),且无法实现复杂造型。如今,“预制装配” 工艺成为主流:

工厂预制:在工厂通过高精度模具(硅胶模、钢模)浇筑护栏构件(立柱、面板、扶手),模具可复刻复杂纹理(如树皮、花窗、浮雕),且构件尺寸误差控制在 2mm 以内,品质高度统一;

现场装配:预制构件运输至现场后,通过螺栓、预埋件拼接安装,无需现场浇筑,施工周期较传统工艺缩短 60%(如 100 米护栏,传统工艺需 5 天,预制装配仅需 2 天),且减少现场粉尘、噪音污染,适合对施工环境要求高的场景(如景区、居民区)。

某景区的仿木栈道护栏,就通过 “预制装配” 工艺实现了 “精细树皮纹理” 的批量生产:工厂采用硅胶模具(复刻真实树皮的凹凸纹理)浇筑护栏立柱,每个立柱的纹理都与天然树皮高度一致,现场仅需将立柱与预制的护栏面板拼接,200 米栈道护栏 3 天即安装完成,且纹理统一度远超传统手工雕刻,既保证了美学效果,又提升了施工效率。

2. 环保与耐久工艺:兼顾 “设计美学” 与 “长期价值”

随着环保理念的普及,水泥仿制护栏的工艺开始注重 “绿色环保” 与 “长期耐久性”,避免因材质老化导致设计效果衰减:

环保材料:在水泥中掺入 “工业固废”(如粉煤灰、矿渣粉)替代部分水泥,既减少资源消耗,又提升护栏的抗压强度(较传统水泥提升 15%);表面涂层采用 “水性环保漆”(无甲醛、无重金属),颜色持久且无污染;

耐久处理:针对户外场景,采用 “防腐、抗紫外线、防滑” 三重工艺 —— 内部添加防腐剂(防止钢筋锈蚀),表面做抗紫外线处理(避免长期暴晒导致颜色褪色、表面开裂),面板做防滑纹理(如拉毛、压花,提升雨天安全性),使用寿命从早期的 5-8 年延长至 15-20 年。

某滨海城市的市政护栏,就通过 “抗盐雾工艺” 提升耐久性:水泥中添加抗盐雾剂,表面喷涂氟碳漆(抗紫外线、抗海风腐蚀),即使长期暴露在海风环境中,5 年后仍保持原有颜色与纹理,未出现锈蚀、开裂现象,彻底解决了传统水泥护栏 “海边易腐蚀、维护成本高” 的问题。

随需求进化的 “动态设计载体”。水泥仿制护栏设计的 “并非一层不变”,本质是 “需求驱动” 与 “技术赋能” 共同作用的结果 —— 当应用场景从 “单一市政” 扩展到 “景区、社区、庭院”,当用户需求从 “安全防护” 升级为 “功能与美学兼顾”,当技术工艺从 “现场浇筑” 革新为 “预制装配”,其设计自然随之迭代,摆脱传统局限,成为灵活适配时代需求的 “动态产品”。

未来,随着 3D 打印技术(可实现更复杂的定制化造型)、智能材料(如自修复水泥、夜光水泥)的应用,水泥仿制护栏的设计还将迎来更多可能性 —— 或许能实现 “夜间自动发光引导”,或许能通过纹理变化提示危险区域,或许能与物联网系统联动实现智能监测。但无论如何演变,其核心逻辑始终是 “随场景而变、随需求而新”,这正是水泥仿制护栏设计生命力的特质,也彻底打破了人们对它 “一层不变” 的刻板印象。